标题:双性恋男性被指“误导”同性伴侣引发争议 LGBTQ+社群内双性恋歧视再成焦点

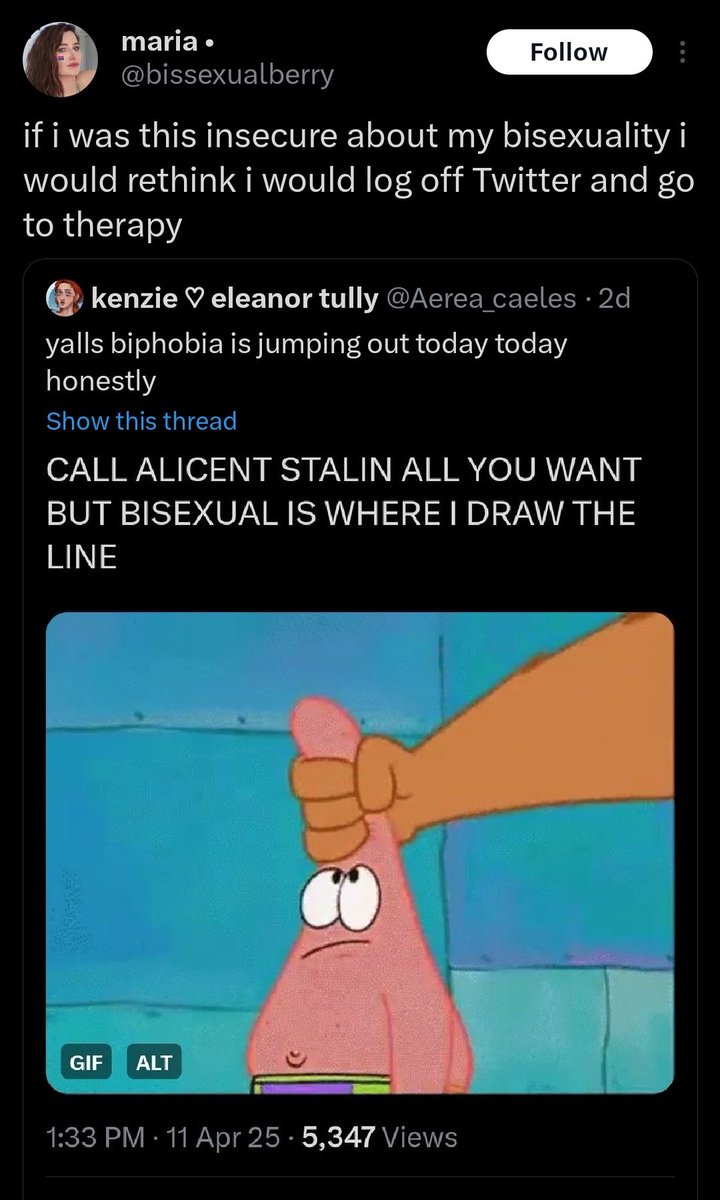

近日,一则关于双性恋男性在宣布与异性订婚前与同性保持关系的社交媒体帖文引发热议。某匿名用户称,其同性伴侣在维持两年关系后突然宣布与女性订婚,并称“这才是符合社会期待的选择”。该事件迅速演变为关于双性恋群体行为模式的争论,同时揭开LGBTQ+社群内部长期存在的双性恋歧视(biphobia)伤疤。

事件核心:信任危机与标签化指控

据当事人描述,其伴侣始终强调自身双性恋身份,却在未提前沟通的情况下转入异性恋关系,导致其产生“被当作过渡工具”的强烈背叛感。该帖文评论区迅速分为两派:部分同性恋用户声援称“这是双性恋者利用同性情感逃避社会压力的典型案例”,而更多声音则指出“将个人行为上升至群体特征属于典型双性恋歧视”。

心理学研究显示,这种“双重排斥”现象普遍存在——双性恋者既面临异性恋社会的“实验阶段论”质疑,又在LGBTQ+社群内部遭遇“伪装同性恋”或“骑墙派”的污名化指控。英国心理学会报告指出,超半数双性恋者经历过被同性恋伴侣质疑“真实性取向”的情况。

社群撕裂:当包容遭遇身份政治

事件发酵过程中,“双性恋特权论”再次成为争论焦点。支持指控方认为,双性恋者可通过异性关系获得“直人通行证”(straight-passing)逃避社会压力,而同性恋者则始终暴露在歧视风险中。反对者则援引调查数据反击:双性恋群体自杀倾向率(77.6%)远超普通人群(11.7%),证明其承受着来自双重社群的叠加伤害。

值得注意的是,这种分歧在男同性恋社群中尤为突出。多位双性恋男性在Reddit讨论中透露,他们在Grindr等交友软件上常收到“不约会双性恋”的明确标注。某用户直言:“当我说出双性恋身份时,对方眼神立刻从欲望变成审视——仿佛我携带某种传染性不忠基因”。

结构性困境:被二元叙事挤压的灰色地带

剑桥大学学者在《Varsity》刊文指出,当前LGBTQ+运动存在“非此即彼”的认知陷阱:同性恋/异性恋二元框架迫使双性恋者不断自证“足够酷儿”。例如“金星级女同”(gold-star lesbian,指从未与男性发生关系的女同性恋者)等术语的流行,实质构建了排斥双性恋者的等级制度。

这种压力导致部分双性恋者采取“情境性伪装”——在同性关系时强调同性倾向,在异性关系时隐藏双性恋身份。美国心理学会期刊研究显示,这种长期的身份表演会加剧自我认同危机,形成“柜中柜”的心理困境。

打破循环:从污名到对话

面对争议升级,多位社会活动家呼吁建立更包容的对话机制。芝加哥 LGBTQ+ 心理咨询师 Brian Kennedy 指出:“部分同性恋者对双性恋的排斥,实质是对自身所受压迫的扭曲投射——当社会将‘正常’定义为异性恋时,任何与直人世界的关联都会被妖魔化”。

英国双性恋权益组织建议,社群活动应增设双性恋可见度培训,重点消除“双性恋=50%同性恋+50%异性恋”的错误认知。正如某受访者所言:“我们需要的不只是彩虹旗上的一个字母,而是真正被看见的生存空间”。

这场始于私人情感的争论,最终暴露出性少数社群内部复杂的权力结构与认知鸿沟。当平权运动进入深水区,如何超越身份政治陷阱、构建真正多元共生的社群文化,已成为摆在所有人面前的紧迫课题。